-

從歐洲首個零碳園區到100個零碳城市,施耐德電氣的零碳進階之路

2014年,施耐德電氣攜手合作伙伴歐芮府以及德國能源署,把柏林舍內貝格區的一座廢棄煤氣站,打造成了歐洲第一,世界領先的零碳園區。[詳情]

-

隨著國家雙碳戰略的提出,中國能源轉型勢在必行,如何在環境友好的前提下提高能源綜合利用效率已成為各行各業關注的焦點。隨著“十四五”開局,綜合能源產業迎來新的發展機遇,以電力為中心的綜合能源服務正成為實現雙碳目標的關鍵著力點。[詳情]

-

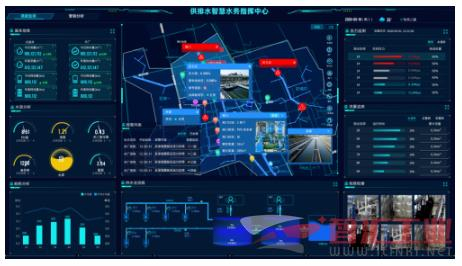

十九大以來,為增強民眾的獲得感、幸福感,打造節約型社會,完善基礎設施建設,提高公共服務產品供給能力和服務水平,國家、各省市陸續在供水領域、智慧城市領域和營商環境領域出臺了一系列政策文件。[詳情]

-

時間進入4月,也進入了政策多發期。國家有關部門紛紛出臺政策,就2021年的能源發展給出指導意見。根據國家的“十四五”規劃,多個省份相繼出臺本省的“十四五”規劃,以指導本省未來五年的工作。[詳情]

-

在領導人氣候峰會上,習主席發表了《共同構建人與自然生命共同體》的講話,介紹了中國實現“30·60”碳目標行動的最新進展:中國將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局,正在制定碳達峰行動計劃,廣泛深入開展碳達峰行動,支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。[詳情]

-

?可以想象,未來人類的能源需求以及碳排放可能會成倍增長,全球將面臨著經濟和社會的巨大挑戰。中國提出的力爭在2030年前實現二氧化碳排放達峰值、2060年前碳中和的目標,對于推進全球氣候治理進程來說意義重大,彰顯了中國對全球可持續發展的責任和擔當。[詳情]

-

正所謂:牽一發而動全身。在轟轟烈烈的“綠色風暴”背后,環保產業憑借廣袤無垠的藍海市場空間日益成為各路資本追逐的新高地。“十四五”已然開局,作為戰略性新興產業之一的節能環保,是否能夠肩負起太多的期待?又是否可以成為名副其實的支柱?[詳情]

-

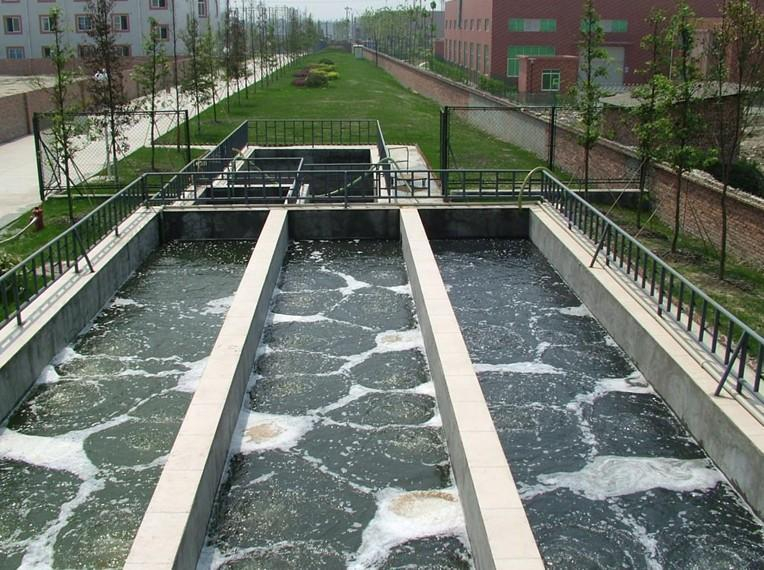

目前我國對自然環境的協同發展要求變得更加嚴格,而在發展過程中,我國應始終堅持可持續發展的原則,爭取人與自然能夠相輔相成,共同和諧進步。而隨著我國水資源的逐漸緊缺,對廢水的處理技術及對水環境的保護也已經受到人們的普遍關注。基于此,文章主要討論了廢水處理技術與水環境保護的策略。[詳情]

-

史上“最嚴限塑令”今年開始在全國范圍內實施,塑料產業迎來升級挑戰。其中,作為對傳統塑料最具替代優勢的生物降解塑料,成為市場“新寵”。[詳情]

-

2月25日上午,生態環境部召開2月例行新聞發布會、發布會由生態環境部新聞發言人劉友賓主持,生態環境部大氣環境司司長劉炳江介紹2020年大氣污染防治工作成效,以及2021年和“十四五”大氣污染防治工作安排部署,并回答記者提問。[詳情]

-

劍指能效管理 共話能源轉型——博世力士樂《能效管理手冊指南與實踐案例》中文版權威發布

進入21世紀以來,能效這一主題已成為繼可再生能源之后能源革命的第二大支柱,其重要性與日俱增,當今幾乎所有公司都在致力于提高能效。作為全球領先的驅動和控制系統供應商,博世力士樂股份公司(以下簡稱“博世力士樂”)在電氣和液壓驅動與控制系統產品組合方面擁有多種創新型解決方案。[詳情]

-

Ziehl-Abegg 投資 1600 萬歐元 在庫普弗采爾擴大節能風扇的生產

首席執行官 Peter Fenkl 表示:“未來,全球市場將持續需要高質量的電動機和風扇。”因此,這家位于坤澤紹(Künzelsau)的公司現在投資 1600 萬歐元擴建位于庫普弗采爾的生產廠房。經濟部長 Nicole Hoffmeister-Kraut 博士在這座位于巴登-符騰堡州的廠房的正式奠基儀式上對此項投資大加贊賞。[詳情]

-

從老港二期卓越成效 探索固廢處理“無害化、減量化、資源化”的智慧路徑

與《上海市生活垃圾管理條例》正式生效同日,上海老港再生能源利用中心二期工程也正式點火投入使用,這座全球最大的垃圾焚燒發電廠,一、二期工程總焚燒處理生活垃圾可達300萬噸/年,約占上海市居民年產生垃圾總量的1/3,不但能做到3天“清空”一座城,更能實現每年15億千瓦時的焚燒發電量,已成為上海市生活垃圾全程分類體系末端處置的重要設施。[詳情]

-

我國自然保護地衛星遙感監測實現天、空、地全覆蓋 有效支撐監管

自然保護地是國家生態安全的底線和生命線,是大自然的瑰寶和美麗中國的象征。作為國家生態保護監管的主要技術支持單位,生態環境部衛星環境應用中心(以下簡稱衛星中心)利用天地一體化技術手段,持續開展自然保護地監測工作,有效支撐著自然保護地監管,為維護國家生態安全、建設美麗中國提供有力支撐。[詳情]

-

“十三五”以來,工業和信息化部認真落實制造強國、網絡強國戰略和生態文明建設相關部署,加快實施《“十三五”工業綠色發展規劃》《綠色制造工程實施指南(2016-2020年)》,扎實推進工業和通信業節能與綠色發展,取得了積極成效。[詳情]