今天要和大家一同交流的主要包含6個點:1、第一個工業4.0模型的講解,2、2.0到3.0的案例,3、2.0到4.0的案例,4、3.0到4.0智能工廠的案例,5、如何部署落地,6、企業信息化同仁的挑戰和機遇。

一、工業4.0智能制造模型

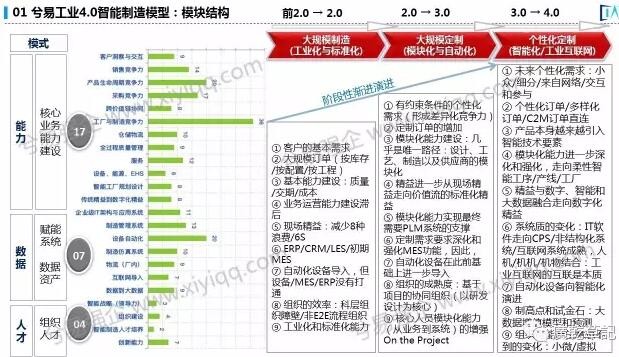

首先,我們看這個模型有這樣幾個特點:首先,幾點零概念的發展,其實不是一個技術的概念,首先是一個來自客戶端需求發展的概念。研究一下德國的工業4.0,包括美國的包括我國的工業制造2025,他的出發的原點還是基于我們市場和客戶需求點的變化,以及我們技術發展趨勢上的變化的兩個力量推進起來,才形成了這階段性的發展。在1.0到2.0也就是工業化的時代,在那個時候基本是為了滿足客戶的基本需求。這個時候的訂單還是大批量的工業化訂單。在2.0到3.0的時候我們形成了大規模定制,大規模定制的模塊化概念,這個也不僅僅在汽車行業和農機挖掘機行業,家電電腦生產以及最近這幾年在時裝行業都陸續開始走向模塊化,以滿足用戶的定制化需求。在未來也要充分滿足用戶的個性化需求。也正是因為個性化需求,所以會導致我們將來的訂單越來越少甚至成為了單件。所以我們需要產線柔性化來對應,否則很難獲得未來的訂單,這是一個核心的驅動。而在基本驅動里,有5個層級,其實最核心的驅動還是業務上的驅動,從工業時代到技術時代的業務是不同的。在未來的智能制造過程中人才和培育是非常大的挑戰。

接著就是工業4.0的建設和原來的信息化有很大不同,工業化4.0的建設其實是企業未來核心的巨大的建設,這個建設不是單單上一個系統,也不是僅僅安裝一個機器人,也不是僅僅安裝一些傳感器,他其實是在未來的更高端的企業競爭能力建設的系統性的工程,所以里面需要我們對于我們現狀的分析,對未來發展做規劃,也可能不是一步一步做,但是我們企業到底需要幾點零哪些可能有些突破,這些是需要根據企業的實際情況來進行確定的。比如說我們想象現在的汽車工業,這些比較先頭的企業可能走得比較快,但是不太可能很快做到像可口可樂的標準灌裝來實現個性化,因為企業的具體的業態是不變的,由此來制定一個大概的企業模型。

下面這個模型展開。這個我想多講一下這些工作的具體落地,我大概把這些任務做了一些主線條的劃分。

在前2.0到2.0時代,其實對于這九個特點比較明顯,也不是絕對而是比較明顯,如客戶的基本需求方式;這個階段的訂單還是按配置按工程的大規模訂單,尤其是B2B的上游企業,我們的基礎能力建設呢還是:比如質量、交期成本,我們業務運營能力還是比較滯后的,現場的精益管理知識現場精益。這些是運營建設還是企業內部運營系統的建設,我們所說的5大系統,ERP或者是CRM,然后PDM,簡單MES系統,物流系統,叫做設備化,有些企業的設備化很早,像中上游的化纖紡織,鋼鐵制造,很早就已經導入高度的智能化的設備。這是他們的業態所決定的,但這個劃分還是按照利潤,因為我們的組織效率呢還是科層組織障壁/非E2E流程組織,同時還是以工業化和標準化的能力。

在2.0到3.0的階段,也有比較大的變化,主要形成有約束性的個性化需求(形成差異化競爭力),也就是大批量定制,有一個比較明顯的感觸,我們通過買寶馬3系可以知道,整個3系從低配到高配有多種組裝模式,組裝手法就是基于需求的變化。這個變化會導致汽車供應者需要更好地進行基于模塊化的大規模生產,一直到前端的銷售的模塊化的配置器,到設計BOM,到工藝BOM,到制造BOM一直到銷售BOM到拼裝BOM的增長。另外就是設計、工藝、制造以及供應商模塊化這些模塊化建設幾乎是大規模定制化實現的唯一途徑。

精益從現場化的精益逐漸走向了價值流的標準化精益,模塊化最終不是一個研發,而是一個產品的全生命周期管理,包括整個工程定制化。定制化的要求的深化是需要強化MES系統的功能,MES的輔助可以讓BOM更加智能化,智能化設備在這里進行進一步導入的話組織的成熟度將從原來的科層級組織轉變為基于項目的協同組織,核心人員的模塊化能力從業務到系統的增強。

在3.0到4.0階段,我們也提出來了有9個明顯的特征,但是這個階段并不是一個僵化的絕對的界定,比如說很明顯的訂單的需求是越來越多元化了:小批量、多品種,甚至是一個訂單里面只有一件,現在Nike在越南工廠已經開始一個訂單一件生產,我看過一家新西蘭的洗衣機工廠,基本上一個生產線上,大小冰箱和洗衣機都有單件,在這種情況下,整個產線需要高度的柔性,每一個組裝的配件,對應每一個產品知道到底是什么,這個時候我們的傳感器和零部件需要進行搭配,并逐步走向柔性了。而且在未來,有可能會直接到我們的工廠,模塊化后期需要進行進一步的強化,可以走到最后的柔性的智能工序、產線和智能工廠。基地和數據方面來說,如果沒有數據工廠的概念和大數據工廠的概念就很難實現真正的智能制造,僅僅是有可能是高度的智能制造。所以呢,需要進一步學習,這個里面產生的最佳經驗和教訓總結編輯出了一個智能化的學習曲線,我們有可能導到了最優的質量化模型,導致最優的整合模型,最優的社會效益是需要大量算的。

另外系統質的變化例如IT軟件的走向未來的MES,我們最大的IT企業出口的業務根據美國和德國的研究也就是15%最多到20%,這表明,我們現在處理的都是結構化的數據,已編排好的產能數據,但是我們大量的數據、大量的文件、大量的討論都是圍繞著流程說話,這個是IT沒法處理,在今天的互聯網時代,有可能導入一些云的計算,一些自動化的和智能化的機器人。關于制高點和試金石,我個人覺得還是大數據的更為真實,利用大數據進行預測,組織有可能產生形態上的變化,比如說像華為,我們也看到了像海豹突擊這樣的班級作戰的,還有像海爾的小微,還有像互聯網公司這樣的小團隊的快速的迭代現在都有可能生存。

我領導的團隊,正在按照這個思路開發28個模塊,就是測你這個企業到底是在2.0呢,還是在走向3.0呢還是在走向4.0呢,我們有開發28個模塊來做診斷,相當于一個測評,二十八個模塊呢按照三個模塊,一共有兩百多個組件,三百幾十個項目,來測試這個企業到底是在哪一個階段上。

你下一步到底應該怎么走,這個給大家看幾張具體的片子就知道了。

這張PPT是超過3.0的智能工廠的未來的藍圖。

那么在上端,是與客戶打通,下端是供應鏈和制造的打通,中間的這個云就是智能工程、互聯工廠和數據工廠。這是企業尤其是大部分集團企業的未來發展的高級形態。搞企業管理的人看這幅圖會覺得非常遙遠,但是有的企業已經一步一步朝這里走了。

想象一下,下面涉及的都在一個網上聯通了,而這里面的訂單呢,有可能是專屬定制的訂單,有可能是眾創的訂單,也有可能是客戶交互的訂單,有可能是模塊化的大批量定制的批量訂單,有可能是前端的用戶直接參與產品研發,另外有可能是我們傳統的電商。下面的智能工廠,智能物流,模塊化供應商,設備商,設計資源,以及采購研發,進行互聯,而且整個內容是可視的,不僅僅是企業可視而且是用戶可視。

左邊就是一家汽車企業的KPI,汽車工業KPI在整個技術中心里面的第四個,第五個KPI,就是確保產品開發,適應市場需求,并具備價格優勢。那么這個KPI在未來的形態有可能是這樣:你怎么確保你的產品開發適合市場需求,如何和市場用戶的需求進行直接勾連,現在我們是不相連的,產品研發都屬于滯后狀態,我們沒有平臺,沒有工具,沒有組織,沒有流程,也沒有系統相連,這個就是給大家舉一個例子了。這個里面傳統電商和傳統渠道,在2.0之前就可以做到,而這些人人創客,規模化,模塊化定制的訂單,眾創的定制和模塊的定制,就是未來2.0到3.0,3.0到4.0的才能達到的。

這張圖就更細了,關于仿真在未來的智能制造里面,尤其是2.0到3.0,3.0到4.0都非常重要,為什么說重要呢?看KPI,在設計領域的仿真,會提升20%-30%的效果,在裝配的工藝效果上可以提升40%-60%的效果,在制造方面也可以提高20%-30%的效果。

上圖的意義在于:

在產品設計的仿真里面,應該做三個方面的仿真,例如:3D建模3D標注、3D公差分析、和產品CAE的仿真分析;在工藝上的仿真,也主要是3個:裝配、尺寸、和裝配工藝的仿真;在制造領域的仿真總共6大塊。

這三大類12個仿真,是仿真的全部應用,這個目前我們是把他們放在2.0-3.0-4.0階段的標志性的能力建設,這塊引入了大量的實踐,有些企業開始了能力的建設,尤其是為了新工廠的建設,工廠的智能工廠的仿真怎么做,因為這里面提到了降低單車成本了,所以提到了虛擬仿真,那么產品涉及的工藝從里面來降低單車成本,這就是舉個例子了。這里說到的模塊化結構,我們有一個模塊就是虛擬仿真,這個就是我們模塊當中的一張圖,后面會展示具體的模板。

二、從2.0到3.0以模塊化實現定制化

我越來越堅信,2.0到3.0本質特征是大規模定制,我不太相信能從標準化的大訂單完全過渡到完全個性化的訂單,你想象不出來該怎么過渡,你的標準化平臺化,模塊化都沒做好怎么才能過渡到一個完全個性化的訂單呢?你的產業怎么去適應呢?所以中間的過渡性呢?

我看過很多行業的實踐。在我看來模塊化是走向這個過程必不可少的一個階段,那么模塊化這個階段看圖可以看出來越來越多的企業已經走到這個階段了。

比如汽車產業,飛機產業,高科技,白色家電現在這幾年其實包含在內的紅領在內的企業不比他們差,像最近的報喜鳥特別是耐克和阿迪,在模塊化方面走的非常之快。

這個是我們開發的模塊化測評的具體的模塊。

在模塊化結構方面,首先是你對于企業來說有沒有模塊化的戰略,模塊化的戰略有四個組件來考評。那么你的行業特殊性的對標模塊化戰略的選擇、模塊化的運營模式、團隊和資源的支持你有沒有;在產品的企劃設計上,你有沒有模塊化的企劃,你有模塊化的企劃,我們就來測試,你有沒有追求QFD的分析、產品設計參數、產品陣容、產品對比管理有沒有項目分解;在模塊化研發、模塊的柔性制造、模塊化的采購、模塊化銷售等方面都有著不同的標準。

再往下走就是在模塊化企劃里面QFD分析。

這個該怎么做,這個就是我們系統的底層的模板,具體怎么做,我們這里有大量的底層模板,因為這個不是那么容易,我知道一個企業做模塊化已經做了八年,這個為什么這么難呢,很大一部分是在供應商的地方,因為我們對于供應商來說,不像豐田那么具有吸引力,在這種情況下,供應商沒有模塊化,模塊化就難以走出去。

為什么汽車行業的供應商都是千萬的供應商,千萬的供應商百分之百是模塊化的供應商,如果一個汽車48個模塊,你48個供應廠商,如果做的好的話,一級產品一定是會有7個模塊,一個新品的零部件的重用率必須要達到80%,豐田有三個80為例,重用率必須達到80%,最多允許新件20%,現在大眾做的還不夠。這是一個案例,現在的模塊化還是企業內部的模塊化,還是供應商的模塊化,這已經很難了,再往下走,客戶是否需要參與模塊化、客戶參與模塊化需要怎么參與、是否有平臺讓客戶參與、是否有模塊化的實踐檢測、模塊化的訂單以及模塊化供應商的全球機制、到用戶怎么評價,這都是更遙遠的也是更艱巨的一個困難,這就涉及到互聯了,用到了互聯網。而現在有些企業已經開始探討了。

三、從2.0到4.0從物流走向智能物流

首先這個物流的前端的收入、智能排產、生產、到最后的產品入庫、一直到外部物流,物流和我們的inbound 和outbound兩個,現在的智能物流主要是在inbound,在工廠和車間這個范圍內的智能物流比較多,這個智能物流主要就是八大,我們測試是否有智能物流主要就是看的八塊:你的訂單拉動、你的物料的簡配、智能的AGV、智能的積放鏈、模塊商的可視化,他能不能看到我的料件在什么樣的狀態下,智能立體倉庫,以及智能立體的倉的物流配送。

我最近看到了奧迪的最新的工業4.0工廠,這里做的更先進了,它的駕駛人已經不是通過AGV小片來做了,而是通過嚴格的限制,通過無人機,將空中的物流利用了起來,因為空中的物流沒必要去走地面物流的嚴格的線路,它要求時間,它利用無人機按照料單,很迅速的幾秒鐘就送到了下一個工序了,看到這個讓我感到非常震驚。所以它的空間物流得到了有效的利用,所以在物流的概念里需要有四個條件要滿足:柔性、可視、智能和互聯,這是智能的開啟,這是一個總的用戶驅動的智能物流的總圖。

這個圖從車間層面上有流程,這邊是開端,訂單直達,精準排配,到底是什么型號,哪個車間生產,一直到庫位預約,信息跟蹤到位;然后到揀配區,先到智能揀配區,這時候每個料件會說話,它知道我是誰,需要往哪里走,這就是體現了柔性了,不是大批量訂單,不是一個生產線一旦啟動生產就是幾百臺幾千臺的,所以如果沒有這個就實現不了。揀配之后進入產線。

上面的圖和接下來這張圖是汽車行業最先進的(樣例)。

下面的廠間物流AGV小車全部的零部件統一加載匯總,車身與動力總成合裝使用AGV工藝,這個先進在AGV本身作為了一道工序,移動式工序,然后再到總裝再到無人倉自動分配,再到outbound的廠外物流。而在上面是涉及到的iMES也好,IWMS倉庫管理系統,最后再用大數據作為跟進,然后這個更先進的一點是自動物流走向數據物流,這是一個大數據的概念。這套物流體系已經部分實踐落地了。

對于B2C的企業客戶而言,假定我的前端——B2C客戶每個月對我的企業采購一次,資金是三百萬,其實他要滿足幾個條件就可以,第一品類管理,保證自己不斷貨,我在保證自己不斷貨的情況下,區域倉的排布我最大的滿足條件就是不斷貨。因為每個單品不一樣,一個小的電商有600多個單品,大的有幾千個單品,我要計算出,從各個庫位里面配這些單品怎么配,這些都是需要算法的。

如果這些算法可以有效滿足這幾個KPI:第一個,缺貨率少于百分之五,預測準確性大于80%,庫存周轉天數90天到45天,按客戶180億備貨,它可以啟動90億,如果300億最佳情況下,這個公司可以用150億,300萬用150萬可以滿足整個物流的配送,如果有150萬這個基地就堅持下來了,其實余額寶就是這么來的,那么這個150萬就是這個公司的余額寶,這個余額寶放在銀行就有6%的凈利,這個物流公司就是很好的利用率。但是這個很難的地方是算法,其實這個和滴滴打車本質上一樣,同時比滴滴打車還難的是缺貨率<5%,訂單預測準確率高于80%。這個地方沒有系統的支撐沒有完整的系統的支撐,沒有一個每一個節點高管做不到,這就是一個最先進的案例。

(審核編輯: 智匯小蟹)

分享