前段時間與朋友聊天,聊到了數據處理與分析的話題,就隨口問了一句,“你們單位目前主要應用了哪些數據處理與分析工具?”,當得知朋友單位目前主要應用的是一些報表工具時,便追問他,“那你們單位有沒有應用BI商業智能呢?”,沒曾想,卻遭到了朋友的反問,“報表工具不就是商業智能嗎?”

實際上,在現實工作中,將報表工具等同于BI商業智能,或者將二者混為一談,絕非個例。而且,經常也有企業會有這樣的疑問,“我已經有報表工具了,還需要BI商業智能做什么呢?”之所以會產生以上誤區及疑問,歸根結底是因為,并不清楚報表工具與BI商業智能之間的區別。那么,報表工具與商業智能到底有何區別?有了報表工具還需要BI商業智能嗎?本文試作淺要解析。

什么是報表工具?

報表,簡單而言就是用表格、圖表等方式動態顯示數據,它用以訪問、格式化數據,并把數據信息以可靠和安全的方式呈現給使用者。報表按用途可分為財務報表、銷售報表、統計報表、技術報表等。而報表工具,顧名思義就是制作各類報表的工具,它可以制作各種數據報表、圖形報表,或者制作特定格式的電子發票聯、流程單、收據等等。報表工具在技術上主要可以分為SQL型報表工具(以SQL/OLAP為理論基礎,基于數據庫或數據倉庫自動化來制作報表)以及Cell型報表工具(以Excel為原型,將注意力放在表格及格間運算上,主要解決報表的格式和展現問題)等。

報表工具的本質是統計和展現數據,并提供基礎的分析功能,比如排序、總計、方差等,目的是幫助用戶掌握和了解數據,讓報表使用者通過觀察企業數據,知道當下發生了什么事情。

什么是商業智能?

一般認為,商業智能(Business Intelligence,BI)的概念最早由Gartner提出。Gartner于1996年正式提出商業智能的定義,即“一類由數據倉庫(或數據集市)、查詢報表、數據分析、數據挖掘、數據備份和恢復等部分組成的,以幫助企業決策為目的的技術及其應用”。

雖然隨著時代的發展,如今BI商業智能的概念已經得到了更新和拓展,比如,Gartner于2013年在“Business Intelligence”一詞中加入“Analytics”,合并成ABI(Analytics and Business Intelligence,分析與商業智能),而且一些學者及研究機構所提出的BI的定義也不盡相同,但是業界對于BI商業智能的共識(或核心觀點)都是從數據中獲取知識進而輔助決策,也即通過數據探索、挖掘、分析乃至預測,讓使用者能更深層次地掌握過去及當下事件,預測未來事件及趨勢,進而更好地輔助決策,而這也是BI商業智能的本質所在。

商業智能與報表工具有何區別?

從以上分析可知,報表工具與BI商業智能在定義與本質上存在明顯差異,將報表工具等同于BI商業智能顯然是不正確的。而報表工具與商業智能的區別,具體還體現在以下幾個方面:

面向的對象與群體不同。報表工具主要面向IT開發者,或是某些企業內專門設置的報表開發人員,并服務于業務流程,這是因為報表的開發與制作,通常需要具備一定的數據庫知識、代碼編寫能力及二次開發能力;BI商業智能則主要面向一線業務人員、數據分析人員以及管理人員,因此更強調易用性。特別是如今隨著自助式、敏捷型、輕量化BI的興起,以及AI等技術在BI中的應用,BI商業智能已經成為“人人可用的數據分析工具”,所面向的對象與群體,相較于報表工具更廣。

功能側重點不同。報表工具主要側重于數據展示,通常具備展示、查詢及數據填報等功能,所生成的報表往往是基于某一套系統,報表格式往往是固定的,更加側重于讓企業管理層看到短期的運作效果。BI商業智能則主要側重于數據分析,它通過充分利用數據以及各種主題分析,展現數據變動趨勢,挖掘數據背后的規律,從而實現基于數據的洞察。正因為如此,報表工具所制作的報表,主要是基于原有的系統數據結構進行關聯展示,其所呈現的通常是二維信息,缺少交互,難以實現多維分析,展現的也只是過去及現在的數據,難以發現數據間潛在的關聯;BI商業智能則能整合多業務系統(如CRM、ERP、MES、APS等)的數據源,能夠快速處理大量數據,可通過鉆取、聯動、旋轉、切片等實現任意維度、任意分析路徑的數據處理與分析,找到數據之間的潛在關聯,推演未來變化及影響,最大程度地挖掘出數據背后的價值,實現智能數據分析與卓越數據洞察。

實施周期不同。報表工具的部署與實施相較BI商業智能而言更簡單,投資可以比較小,實施周期相對較短,見效也比較快。BI商業智能的部署與實施則相對比較復雜,投資比較大,實施周期也相對比較長,通常會遵循“總體規劃、分步實施、迅速收益、不斷完善”的原則,在梳理企業信息化建設現狀與需求,并確定了合理可行的實施步驟的基礎上,分階段地進行BI商業智能的建設與實施。

總的來說,報表工具通常可理解為數據展示工具,主要用于數據的查詢、填報、展示;,更著重于短期的運作支持。BI商業智能則可理解為數據分析工具,旨在將現有的數據轉化為知識,幫助企業做出明智的業務決策。但需要指出的是,如今報表工具與BI商業智能關系可交叉可遞進。比如,一些報表工具實際上也具備數據分析的功能,可以實現多維數據的處理與分析;而BI商業智能也正朝著平臺及解決方案的方向發展,在BI商業智能越來越成為數據分析與展示平臺或解決方案的今天,主流的BI廠商實際上都將報表工具作為其BI工具及產品的組件之一,也即報表工具成為主流BI工具與產品的一部分。

有了報表工具,還需要BI商業智能嗎?

就如前面所說,報表工具側重于數據查詢與展示,其所生成的報表無論多么酷炫,查詢有多么簡單和便捷,它只是羅列了一堆數字而已,通常只能告訴管理者或決策者事實是什么,而無法讓管理者或決策者快速識別和了解數據背后的問題,也即事實為什么會發生(原因是什么),未來趨勢會如何等等。而且,隨著報表越來越多,越來越復雜,甚至出現了所謂的”中國式報表”,在一個excel頁面中,密密麻麻地布滿了管理者或決策者關心的所有內容,簡單而言就是格式復雜、信息量大,但管理者或決策者的精力畢竟是有限的,因此在這樣的背景下,“隨時隨地獲取關鍵信息”則成為管理者或決策者的核心訴求。而BI商業智能的出現,實際上就是為了解決報表信息越來越復雜、越來越泛濫的問題,其作為輔助決策的智能系統,核心就是幫助企業利用好數據,讓管理者和決策者隨時隨地獲取關鍵信息,能清楚地知道發生了什么以及發生的原因是什么,基于數字決策來提高決策水平。

那么,有了報表工具,還需要BI商業智能嗎?答案顯然是肯定的。特別是在數字經濟時代,數據被認為是基礎性資源及重要的生產力,蘊含著巨大的價值,企業紛紛將數據的挖掘與利用放在了非常重要的戰略位置,那么,BI商業智能系統作為用以整合企業內外部海量數據,提高數據分析質量與效率,為具體業務賦能,為企業決策提供支撐的數據分析與挖掘的有力工具,則成為必需。而且,從國內企業信息化建設與發展階段來看,目前絕大部分企業依然使用的是報表工具,主要用于解決企業內數據統計和展示的需求,而隨著數據分析、利用與挖掘的需求逐漸被激發,這些企業部署和實施BI商業智能的意愿也必將越來越強烈。

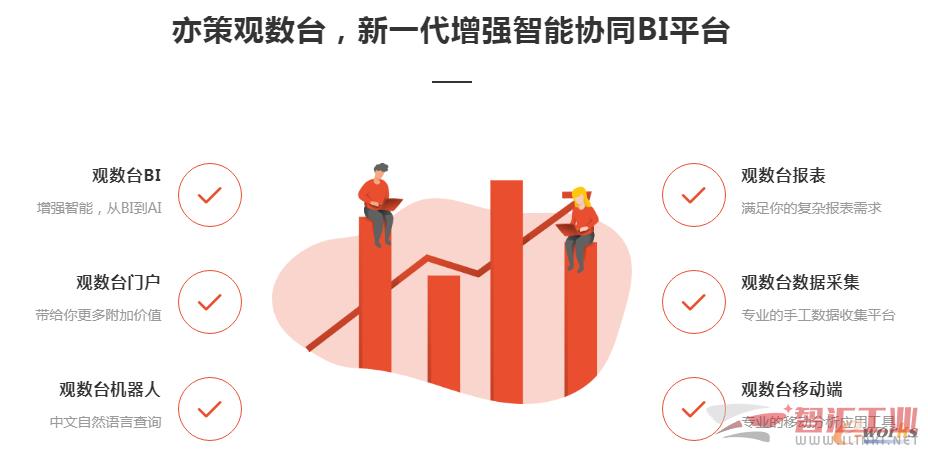

觀數臺,新一代增強智能協同BI平臺

如今,市場上的BI產品眾多且各具優勢,但“適合自己的才是更好的”。因此,企業在進行BI產品選型時,應結合自身需求,從BI的產品性能、數據整合與分析挖掘能力、跨平臺跨系統的數據集成能力、BI功能與企業需求的匹配度與性價比、BI廠商的實施與服務能力等方面進行綜合評估。而觀數臺作為久經市場驗證、飽受客戶認可的新一代增強智能協同BI平臺,已幫助越來越多的企業進行數據分析、挖掘與智能洞察,并輔助其作出決策,滿足大數據時代數據處理與分析的需要。

觀數臺是亦策軟件擁有自主知識產權,專為中國企業量身定制的本土化、輕量級、可嵌入的商業智能(BI)平臺,憑借其關聯引擎、增強智能、內存計算等核心技術,支持自助式BI與嵌入式分析等應用場景,允許每位用戶深入洞悉數據,挖掘數據價值,從而輔助企業管理者及決策者作出決策。

需要強調的是,觀數臺不僅僅只是數據處理與分析工具,更是涵蓋從整合數據源、數據采集、數據采集歸檔、自助式分析到報告分發的一站式解決方案。觀數臺包含觀數臺BI、觀數臺報表、觀數臺數據采集、觀數臺門戶、觀數臺機器人以及觀數臺移動端共6大核心組件,可全面滿足企業數據處理、分析、挖掘與洞察的需求。

觀數臺主要組件

其中,觀數臺BI基于內存、關聯專利引擎、開放架構,并結合AI等新技術,覆蓋企業全業務應用場景。觀數臺報表,作為類Excel的數據報表工具,憑借便捷開發方式和展現形式,結合觀數臺+BI的內核,可提供高性能、便捷的中國式報表制作。觀數臺數據采集,則可實現各類系統外的手工數據的錄入、導入,以及相應的審核工作流,確保企業有效完整的獲取各類數據。觀數臺門戶,作為企業級數據應用門戶,可整合多個BI工具,實現統一門戶、統一權限,靈活便捷地和企業各應用集成。觀數臺機器人作為全中文NLP(自然語言處理)數據分析智能助手,可提供中文自然語言理解、意圖識別的人機交互應用場景,支持上下文關聯查詢,幫助用戶自由探索數據價值。而觀數臺移動端是觀數臺BI在移動端的擴展,作為專業的移動分析應用工具,它完全基于移動端體驗的產品,既補全了觀數臺分析平臺的完整性,也滿足了客戶的不同數據分析應用場景,可在智能手機、平板電腦等移動設備中隨時隨地查閱信息,并及時溝通、實時反饋、協同決策。

不管企業目前的信息化處于哪個階段,亦策觀數臺都能適應企業的各種數據處理需求。亦策觀數臺自推出以來,迅速在全國各地鋪開,目前已經在制造、零售、醫藥、教育、金融、航空與物流等眾多行業與領域得到廣泛應用,為各行業客戶帶去了精準的分析建議與決策。

(審核編輯: 小王子)

分享